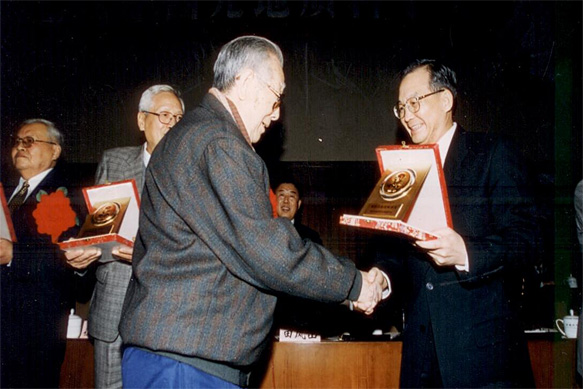

叶连俊,中国科学院院士

叶连俊,中国科学院地质与地球物理研究所研究员、中国著名的沉积地质学与沉积矿床学家。1913年7月19日出生,山东日照人,中共党员。1933年考入北京大学地质学系,1937年毕业,获理学学士学位,1945年考取赴美国联邦地质调查所进修水文地质学,1947年学成回国。从事地质工作长达半个多世纪,先后在前中央地质调查所、中国科学院地质研究所及地质与地球物理研究所从事地质调查研究工作,历任技正、研究员、研究室主任、所科学指导委员会名誉主任、中国科学院地学部常务副主任、中国地质学会与中国矿物岩石地球化学学会、中国海洋学会、中国石油学会、中国海洋湖沼学会等理事或常务理事,中国沉积学会理事长,国际沉积协会、国际地科联沉积委员会、国际地质对比计划委员会等委员,《中国科学》、《科学通报》、《地质学报》、《地质论评》等副主编,《地质科学》、《沉积学报》等主编。1980年当选为中国科学院院士。为我国地质工作做出了重要贡献。曾获全国科学大会奖3项、中科院自然科学奖一等奖、二等奖、三等奖和科技进步奖一等奖、特等奖各一项,国家科技进步二等奖及国家自然科学二等奖各一项,中国地质学会赵亚曾科学奖及何梁何利科学与技术进步奖各一项。

从事沉积地质学和沉积成矿学研究成绩突出,发表学术论文百余篇,专著10余部(包括合著)。1948年他主持建立了国内第一个水文工程地质研究室,1952年主持建立国内第一个专业沉积研究室,1978年创建了“中国沉积学会”及《沉积学报》、还培养了近50名硕士、博士和博士后等高层次科技人才。他深入研究华北地台晚前寒武纪至第三纪沉积地层,对其发育史、地壳演化史、沉积盆地类型、沉积建造及序列等提出了一系列新见解;国内首次完成了《中国磷块岩》专著,系统总结了中国磷块岩的成矿和分布规律,提出了“工业矿床物理富集成矿论”和“多因素、多阶段”成矿理论,并对“陆源汲取成矿论”做了补充和发展;在国内首先开展了生物成矿研究,建立了一套生物成矿作用标志,首次完成了生物作用下磷灰石的合成,建立和完善了有机质成矿模拟系统,建立了不同生物有机质成矿作用模式,提出了生物成矿的生、运、储、保等的有利远景地带等。